Pemberontakan Arab 1916, Syarif Husain bin Ali dan Runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah

Perang Dunia I bukan hanya sebuah konflik global antara kekuatan-kekuatan besar Eropa, tetapi juga momen kunci yang mengubah wajah Timur Tengah secara permanen.

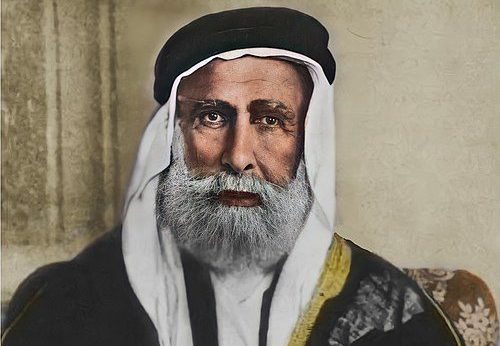

Salah satu tokoh sentral dalam perubahan besar ini adalah Syarif Husain bin Ali, Syarif Mekah dan pemimpin keluarga Hashemite, yang memimpin Pemberontakan Arab (Arab Revolt) melawan Kekhalifahan Utsmaniyah pada 10 Juni 1916.

Pemberontakan ini didorong oleh campuran kompleks antara ketegangan politik, janji-janji diplomatik dari Inggris, dan ambisi nasionalisme Arab.

Sentralisasi dan Ancaman Turkifikasi

Pada pergantian abad ke-20, Kekaisaran Ottoman (Utsmaniyah) tengah berjuang mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan internal dan eksternal.

Reformasi dan kebijakan sentralisasi yang dijalankan oleh Komite Persatuan dan Kemajuan (CUP) menyebabkan kekuasaan di daerah-daerah seperti Hijaz menjadi semakin terbatas.

CUP juga mendorong agenda Turkifikasi, yang dipandang oleh tokoh-tokoh Arab sebagai ancaman terhadap identitas dan hak otonomi bangsa Arab.

Syarif Husain bin Ali, sebagai tokoh utama di Hijaz dan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, merasa kebijakan ini merugikan kedudukannya dan martabat bangsanya.

Ia melihat pemerintah pusat Ottoman tidak lagi mewakili kepentingan umat Islam Arab dan mulai mempertimbangkan jalan terpisah untuk mendirikan negara Arab merdeka.

Pengasingan Halus dan Pengawasan Politik

Menariknya, jauh sebelum pemberontakan, pada tahun 1893, Syarif Husain dipanggil ke Istanbul oleh Sultan Abdul Hamid II. Namun, ini bukan penahanan, melainkan bagian dari strategi politik untuk mengawasi bangsawan lokal yang dianggap berpotensi menantang otoritas pusat.

Syarif Husain tinggal di Istanbul selama 17 tahun, hingga akhirnya pada 1908, setelah Revolusi Turki Muda, ia diizinkan kembali ke Mekah dan diangkat sebagai Syarif Mekah.

Meskipun sadar bahwa Syarif Husain suatu saat mungkin akan memberontak, Sultan Abdul Hamid II tetap melayani segala keperluan Husain, karena beliau sangat menghormati keturunan Nabi Muhammad.

Syarif Husain pun menghormati Sultan Abdul Hamid II, bahkan setelah pemberontakannya, ia tetap mengenang sang Sultan dengan kekaguman dan rasa hormat yang dalam.

Pecahnya Pemberontakan Arab

Pada 10 Juni 1916, Syarif Husain secara terbuka memulai Pemberontakan Arab melawan pasukan Ottoman.

Ia memanfaatkan momentum Perang Dunia I, ketika kekaisaran Ottoman berada dalam posisi sulit, setelah memihak Blok Sentral (Jerman dan Austria-Hongaria) melawan Sekutu (termasuk Inggris dan Prancis).

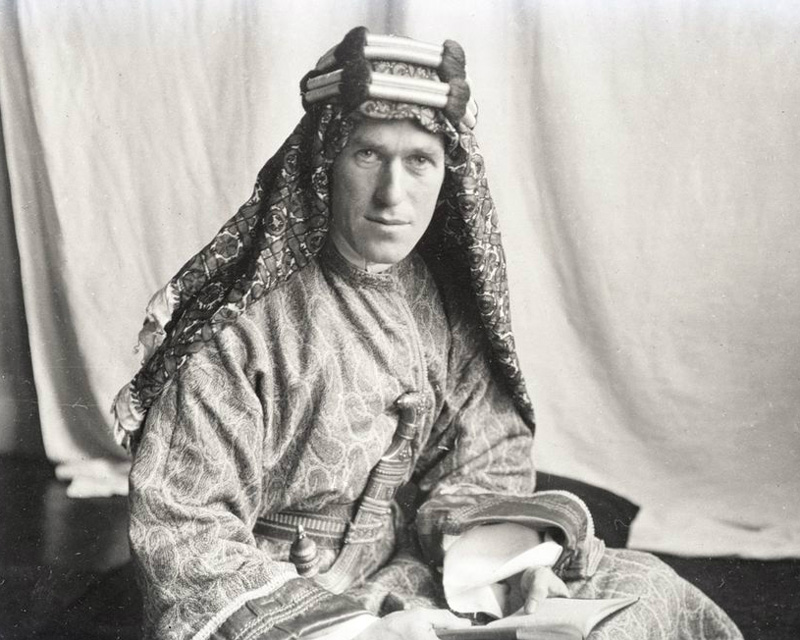

Inggris, yang ingin melemahkan Ottoman dari dalam, melihat Husain sebagai sekutu potensial karena pengaruhnya di kalangan umat Islam Arab. Dukungan Inggris pada pemberontakan ini tidak lepas dari korespondensi rahasia Husain-McMahon (1915–1916).

Janji Inggris dan Diplomasi yang Menipu

Melalui surat-surat antara Syarif Husain dan Sir Henry McMahon (Komisaris Tinggi Inggris di Mesir), Inggris menjanjikan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Arab jika mereka bersedia memberontak melawan Ottoman.

Syarif Husain memahami surat-surat tersebut sebagai janji eksplisit bahwa Inggris akan mendukung berdirinya negara Arab merdeka yang mencakup seluruh Jazirah Arab, Suriah, Irak, dan Palestina.

Namun, di balik layar, Inggris juga melakukan manuver lain yang merusak kepercayaan tersebut. Pada 1916, Inggris menandatangani Perjanjian Sykes-Picot dengan Prancis, yang secara diam-diam membagi wilayah-wilayah Arab ke dalam zona pengaruh kolonial.

Lebih lanjut, pada 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang menjanjikan wilayah Palestina untuk gerakan Zionis Yahudi. Dengan demikian, janji kepada Syarif Husain berkonflik langsung dengan janji-janji rahasia Inggris kepada pihak lain.

Akhir Tragis Ambisi Arab Merdeka

Setelah perang usai dan Kekhalifahan Utsmaniyah kalah, Inggris tidak menepati janji mereka kepada Syarif Husain. Ia memang diangkat sebagai Raja Hijaz (1916–1924), namun kerajaan Arab bersatu yang diimpikannya tak pernah terbentuk.

Inggris dan Prancis mengambil alih wilayah-wilayah Arab melalui sistem mandat yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa.

Syarif Husain menolak keras Mandat Inggris atas Palestina dan Irak, serta mengecam Deklarasi Balfour. Akibat penolakannya dan melemahnya posisinya secara politik dan militer, pada 1924, ia digulingkan oleh Abdulaziz Ibn Saud, pemimpin suku Najd yang kemudian mendirikan Kerajaan Arab Saudi.

Husain pun diasingkan ke Siprus, dan tidak pernah lagi memegang kekuasaan. Anak-anaknya seperti Faisal dan Abdullah kemudian diberi peran di kerajaan-kerajaan baru yang didukung Inggris: Faisal menjadi Raja Irak, dan Abdullah menjadi Raja Yordania.

Kematian Khalifah dan Simpati Syarif Husain

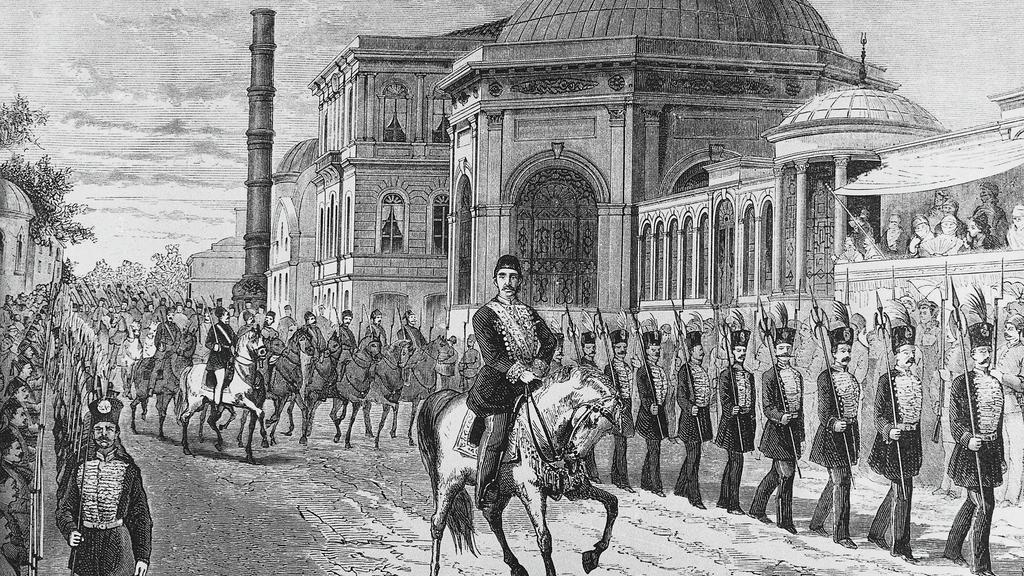

Pada saat Kekaisaran Utsmaniyah benar-benar runtuh, Sultan terakhir, Mehmed VI Vahideddin, juga mengalami nasib yang pahit. Ia diasingkan ke Malta, di mana ia wafat dalam keadaan penuh kesulitan. Keluarganya bahkan tidak mampu membayar peti mati untuk sang Sultan karena kondisi ekonomi mereka yang sangat memprihatinkan.

Dalam masa ini, Syarif Husain, putri sang Sultan, dan Pangeran Mesir Umar Tosun bekerja sama mengumpulkan dana agar Sultan Mehmed VI dapat dimakamkan secara layak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa, meskipun sempat memberontak, Syarif Husain tetap menyimpan rasa hormat dan kesetiaan spiritual kepada Kekhalifahan, khususnya kepada Sultan Abdul Hamid II dan keluarganya.

Antara Ambisi, Diplomasi, dan Realitas Politik

Pemberontakan Arab 1916 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah modern dunia Islam dan Timur Tengah. Syarif Husain bin Ali menjadi simbol dari ambisi bangsa Arab untuk merdeka, namun juga contoh bagaimana politik global dan diplomasi kolonial dapat memanfaatkan dan kemudian mengkhianati aspirasi lokal.

Ia adalah tokoh yang kompleks: seorang bangsawan terhormat, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang ingin membebaskan bangsanya dari cengkeraman kekaisaran asing, tetapi terbuai oleh janji-janji kekuatan kolonial Barat.

Meskipun kerajaan impiannya tak pernah terwujud, warisannya tetap hidup dalam bentuk kerajaan Yordania yang masih diperintah oleh keturunannya hingga hari ini.

Dalam kisahnya, terdapat pelajaran besar tentang harga dari kepercayaan politik, kesetiaan yang tidak selalu dibalas, dan betapa mahalnya kemerdekaan sejati di tengah permainan kekuatan global.